睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療として広く使われるCPAP(シーパップ)ですが、初めて使う際には「正しい使い方は?」「違和感なく続けるには?」と不安に思う方も多いでしょう。

CPAPは適切に使用すれば、就寝中の無呼吸を防いで睡眠の質を大きく改善できる効果的な治療法です[1]。

本記事では、CPAPの基本的な仕組みから装着・操作方法、日々のお手入れ、快適に使い続けるコツやトラブル対策まで、医師の視点で詳しく解説します。

CPAPとは?基本の仕組みと役割

CPAPとは「Continuous Positive Airway Pressure」の略称で、日本語では「経鼻的持続陽圧呼吸療法」と呼ばれます。

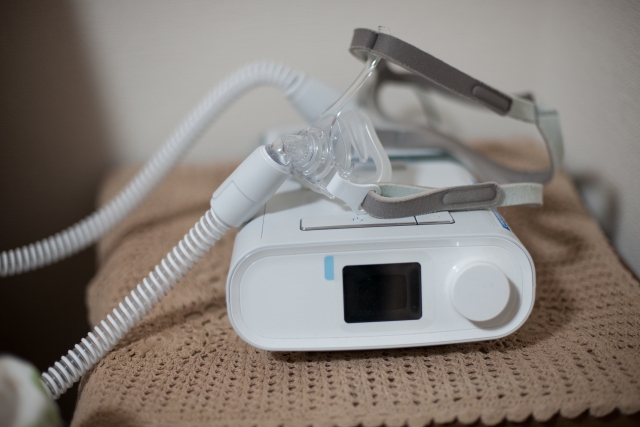

主に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療に用いられる方法で、就寝時に専用のマスクを鼻や口に装着し、小型の送風機(CPAP装置)で気道に絶えず空気を送り込みます[2]。

これにより喉や気道に陽圧がかかって閉塞を防ぎ、寝ている間の呼吸をスムーズに維持します[3]。

結果として、一晩に何度も呼吸が止まるSASの症状を防ぎ、いびきの減少や日中の強い眠気の改善が期待できます[1]。

CPAP治療の役割は、睡眠中の低酸素状態や睡眠の分断を防ぐことで、患者さんの健康リスクを軽減することにあります。

また、長期的に継続することで高血圧や心疾患リスクの軽減にも役立つことが報告されています[1]。

CPAPは自宅で毎晩使用できるため通院負担が少なく、「いびきを止めて熟睡し日中の生活の質を向上させる」という重要な役割を果たします。

CPAPの基本的な使い方

ここからは、実際にCPAPを使用する際の基本的な操作手順について説明します。自宅で一人で扱う際に迷わないよう、使用前の準備からマスク装着、スイッチの入れ方・就寝時の注意点まで順を追って見ていきましょう。

使用前の準備

CPAPを使用する前に、毎晩以下のポイントを確認しましょう[4]。

電源と装置の確認

CPAP本体がコンセントに正しく接続され電源が入る状態か確認します。また装置のディスプレイにエラー表示がないかもチェックします[4]。

マスクとホースの接続

マスクとホースが正しく接続されているか確認します。ホースにねじれや折れ曲がりがないよう整え、空気の通り道を確保します。

マスクの密閉確認

マスクを顔に当てがった際に、鼻や口周辺から空気漏れがないか事前に確認します[5]。装着前にマスククッションに亀裂や劣化がないかも点検しましょう。

加湿器の水の準備

CPAPに加湿器が付属している場合、水タンクに指示された量の水を入れてセットします[6](水は毎日入れ替えましょう)。乾燥防止のため就寝前に十分な水が入っていることを確認してください。

圧力設定の確認

処方された設定圧または自動調整モードが正しく作動する状態か確認します[7]。通常は医師が設定した圧力値になっていますので、自分で変更せず指示通りの設定で使いましょう。

以上の準備を行うことで、就寝時にスムーズにCPAPを開始できます。万一装置に異常ランプやアラートが出ている場合は、無理に使わず取扱説明書を確認するか医療機関へ連絡してください[8]。

マスクの装着方法

CPAP治療ではマスクの正しい装着が極めて重要です。

マスク装着が不十分だと空気漏れが生じて十分な陽圧がかからないだけでなく、装着感の不快さから眠りを妨げる原因にもなります[9]。

以下にマスク装着時のポイントを示します。

フィッティングの基本

マスクは鼻や口に当てた際、周囲に隙間ができないよう位置を整えます[9]。

ストラップ(ベルト)は左右均等に引き締め、きつすぎず緩すぎずを心がけます(指1本が入る程度の余裕が目安です[10])。

強く締めすぎると皮膚が圧迫され痛みや跡の原因となり、緩すぎると空気漏れの原因になります[11][12]。

装着後のチェック

マスクとストラップを装着したら、鏡の前で位置を確認し、鼻や口の周囲から空気が漏れていないか手で感じてみます。

実際にCPAPの送気を開始した際にマスクがわずかに膨らみ顔にフィットするくらいの締め具合が理想です[13]。

寝る姿勢(仰向けや横向き)でも一度頭を動かしてみて、マスクがずれないか確かめましょう[14]。

口呼吸への対策

ネーザルタイプ(鼻マスク)の場合、口を開けてしまうと空気が口から漏れてしまいます。

基本は鼻呼吸を意識しますが、それでも就寝中に口が開いてしまう方は、顎を支えるチンストラップや口閉じテープを使用して口呼吸を防ぐ方法も有効です[15]。

鼻づまりがある場合や口呼吸の癖が強い場合には、初めから鼻と口を覆うフルフェイスタイプのマスクを検討しましょう[16][17]。

正しい装着さえできれば、CPAPの効果は最大限発揮されます。マスク装着に違和感があるときは我慢せず、サイズ違いのマスクやクッションパッドの交換なども検討してください[18]。フィット感について不安があれば早めに医療機関に相談しましょう。

スイッチの入れ方と就寝時の注意点

CPAP装置の作動開始は、多くの機器で非常にシンプルです。まずコンセントに確実につながっているのを確認し、マスクを装着します。

最近のCPAP装置には「自動オン機能」が備わっており、マスクを付けて呼吸をし始めると自動で送風がスタートするものが多いです[19]。

自動で開始しないタイプでは、本体の電源ボタンを押すだけで送気が開始します[19]。

停止もボタン操作(または自動オフ機能でマスクを外すと停止)で簡単に行えます。

就寝時の注意点として、CPAPを開始してからすぐに寝付けるよう、いくつか環境や習慣面で工夫しましょう。

寝る前の慣らし

最初はマスクからの空気圧や機械音に違和感を覚えることがあります[20]。

眠る直前にいきなり装着するのではなく、布団に入る少し前からマスクを付けて数分リラックスしてみてください[21]。

本を読んだり音楽を聴いたりしながらマスク越しの呼吸に慣れる時間を作ると、スムーズに入眠しやすくなります。

寝室環境の調整

部屋の温度や湿度を快適に保つことも重要です。室温は季節に応じて適切な範囲(例:夏25~28℃、冬16~19℃)、湿度は50~60%程度が快適とされます[22]。

エアコンや加湿器を活用して快適な寝室環境を整えましょう[23]。

乾燥が気になる場合はCPAPの加湿器設定を調整したり、就寝前に鼻腔に保湿スプレーを使用するのも効果的です[24]。

ホース取り回しの工夫

就寝中にホースが引っ張られてマスクがずれるのを防ぐため、ホースの取り回しにも配慮します。

枕元でホースが身体に絡まないよう、ベッドヘッド付近にフックを付けてホースを上から垂らす方法や、ホースに緩くタオルを巻いて固定し動きを抑える工夫も有効です[25]。

自分が寝返りを打ってもホースに引っ張られないレイアウトを探してみましょう。

リラックスして呼吸

「マスクを付けると息苦しいのでは」と緊張すると余計に眠れなくなってしまいます。

寝付く前にゆっくりと深呼吸を繰り返し、全身の力を抜くことを意識してください[26]。

CPAPからの空気と自分の呼吸がぶつかる感覚がありますが、口を閉じて鼻からゆっくり息を吸い、鼻からゆっくり吐くことを繰り返すと次第に慣れてきます[27]。

どうしても入眠しづらい時は一度マスクを外して気分を落ち着け、再度装着してみるのも一つの方法です。

初めのうちは違和感があっても、数週間ほどでマスクや空気圧にも慣れてくる方がほとんどです[28]。快適な睡眠環境とリラックスを心がけて、CPAPとともに質の良い睡眠を目指しましょう。

CPAPを快適に使うためのポイント

CPAP治療は継続することが何より大切ですが、長く続けるためには「できるだけ快適に使う工夫」を知っておくことが有用です。ここでは、CPAP使用中によくあるお悩みに対する対策や、快適性を高めるポイントを紹介します。

マスクが外れるときの工夫

「朝起きたらマスクが外れていた」という経験がある方も少なくありません。睡眠中にマスクが外れてしまう主な原因と対策は次のとおりです。

マスクのサイズ・種類の見直し

マスクが顔に合っていないと、隙間から空気が漏れたり締め付けによる痛みで無意識に外してしまうことがあります[29]。

現在使用中のマスクでどうしてもズレや漏れが生じる場合、サイズ違いや別タイプ(鼻マスク→フルフェイス等)のマスクを試す価値があります[30]。

特に横向き寝が多い方や寝相が激しい方は、寝具との当たり具合も考慮して自分に合った形状のマスクを検討しましょう[31]。

医師やCPAP担当者に相談すれば、フィッティングのアドバイスや他のマスクの提案を受けられます。

ストラップの調整

就寝中にマスクが外れる一因として、ストラップ(ヘッドギア)の緩み・きつすぎも挙げられます[11]。

就寝前に鏡を見ながらストラップを適度な強さに再調整し、空気漏れがなく痛みも出ないフィットを確保しましょう[17]。

夜中に外れてしまう場合、朝起きた時点でストラップが緩んでいないか確認し、必要に応じて締め直す習慣をつけると良いでしょう。

ホース配置の工夫

ホースの引っ張りでマスクがずれる場合、前述したようにホースの配置を工夫してみてください[31]。

例えばベッド上方にホースを通すか、身体の下に入らないよう固定してみるだけでも、ホースに引っ張られてマスクが外れるリスクが減ります。

消耗部品の交換

マスクのクッション部分はシリコンなどでできており、使い続けると劣化してフィット感が損なわれます[30]。

経年劣化で硬化したクッションでは空気漏れが発生しやすくなるため、定期的な交換が必要です。

クッションやストラップを交換して新しい状態にすると、驚くほど密着度が改善することがあります。

加えて、マスクと肌の間に装着する専用ライナー(布シート)を使用するとフィット感と快適性が増す場合もあります[32][33]。

息苦しさや違和感を和らげる方法

CPAP使用当初は「息をするとき常に空気が送られてきて苦しい」「マスクや空気圧に違和感がある」と感じる場合があります。息苦しさや圧迫感を和らげるための対策は以下のとおりです。

鼻呼吸と呼気補助

CPAP使用時は口より鼻でゆっくり呼吸することを意識しましょう。

口を閉じ、ゆっくり鼻から吸って鼻から吐くリズムに集中すると、送気とのぶつかりも軽減されます[27]。

また機種によっては呼気時に圧力を下げる機能を備えたものがあります[34](「呼気圧減圧機能」などと呼ばれます)。

息苦しさが強い場合はこの機能が有効な場合もあるため、使用機種の設定を確認してみましょう。

ランプ(RAMP)機能の活用

就寝直後から高い圧力だと違和感で眠りにくい場合、ランプ機能(時間をかけて徐々に圧力を上げていく機能)をオンにしてみてください[35]。

設定時間をかけて目標圧力に達するまで送気圧を低めに抑えてくれるため、入眠時の負担が軽減します。

CPAP装置によって設定方法が異なるので取扱説明書を参照しましょう。

マスクフィッティングの見直し

マスクの装着感が悪いと「当たって痛い」「圧迫感が気になる」といった不快感につながります[36]。

前述のとおり、マスクは締め付けすぎず緩すぎず装着することが大切です。

全ての空気漏れをゼロにしようと必要以上に締め付けるとかえって不快感や皮膚の痛みの原因になります[37]。

多少のリークは許容しつつ快適性とのバランスを取ることも重要です。

また、マスク自体に不具合(破損や変形)がないか確認し、消耗している部品は交換してください[33]。

医師への相談

どうしても違和感や息苦しさが強い場合、自己判断で無理に使い続けず主治医に相談しましょう[38]。

もしかすると圧力設定の見直しが必要な場合や、別の種類のマスクに変更することで改善する場合があります。

治療効果を損ねずに快適性を高めるため、専門家の意見を仰いで調整してもらうことも継続のコツです。

肌トラブルや乾燥対策

CPAPの使用に伴う代表的なお悩みとして、「マスクが当たる部分の肌荒れ」や「鼻・喉の乾燥」があります。それぞれの対策を確認しましょう。

肌トラブルの対策

マスクが当たる鼻や顔の部分に赤み・かゆみが出る場合、まずマスクの衛生状態を見直しましょう。マスクは毎日皮脂や汗が付着するため、放置すると雑菌が繁殖して肌トラブルの原因になります[39]。

後述する手順で毎日洗浄し清潔を保つことが大切です[40]。

また、マスクの締め付けが強すぎると圧迫による痕や炎症につながります。締め具合を適正化し、それでも改善しない場合はマスククッションと肌の間に専用のシリコンパッドやガーゼを挟んでみてください。

クッションの劣化で肌当たりが悪くなっている場合は新品への交換で改善することも多いです[30]。

どうしても肌に合わない素材の場合、布製マスクなど別素材のものを試すのも一法です。

鼻や喉の乾燥対策

CPAPの送る空気は室内の空気を取り込んでいるため、特に冬場など空気が乾燥していると鼻粘膜が乾いて痛くなったり、喉がカラカラに渇く場合があります[41]。

この対策として有効なのが、CPAP装置の加湿器の適切な利用です。加湿器に十分な水を入れ、湿度設定を高めに調整すると、送り出す空気に適度な湿り気を与えられ鼻や喉の乾燥が和らぎます[42]。

あわせて寝室自体の湿度を50~60%程度に保つよう加湿器や濡れタオルの利用も効果的です[22][43]。

それでも乾燥する際は、就寝前に生理食塩水の点鼻スプレーで鼻腔を潤しておく、鼻にワセリンを塗るといった処置も試みてください[44]。

口呼吸が原因で口や喉が乾く場合は、前述のチンストラップや口テープで口呼吸を防止すると改善するケースがあります[45]。

鼻づまりなどで口呼吸にならざるを得ない場合は、無理に鼻呼吸にこだわらずフルフェイス型のマスクに変更する方が乾燥対策には有効です[46]。

鼻づまりへの対応

SASの患者さんは慢性的な鼻炎を抱えていることも多く、CPAP装着時に鼻づまりが強くなることがあります[46]。

上記の加湿や鼻腔スプレーに加え、就寝前にぬるま湯で鼻うがいをして鼻腔を清潔に保つ、入浴時に蒸気をしっかり吸い込んで鼻の通りを良くする、といった対策も有効です[44]。

アレルギー性鼻炎がある方は寝室を清潔に保ち、必要に応じて抗アレルギー薬の使用も検討しましょう。

どうしても鼻が詰まってCPAPが辛い時は無理せず一旦マスクを外し、鼻炎治療を優先してください[47](この場合も自己判断で長期間中断せず、医師に相談の上で対処しましょう)。

以上の工夫により、多くの方はCPAPの不快感を軽減して治療を継続できるようになります。快適に使うポイントは「無理をせず、小さな問題も放置しないこと」です。不具合や不快な点は遠慮なく医療者に伝え、解決策を一緒に見つけていきましょう。

毎日のお手入れ・メンテナンス方法

CPAP装置を清潔に保つことは、安全で快適な治療を続ける上で欠かせません。

マスクやホースは毎晩使用するため皮脂や埃が溜まりやすく、そのままでは雑菌繁殖による感染リスクや装置故障の原因にもなりえます[48]。

以下に、日々のお手入れ方法とメンテナンスの目安をまとめます。

マスク・ホースの洗浄手順

マスクとホースは定期的に洗浄し、清潔さを保ちましょう。基本的な洗浄のポイントは次のとおりです[49]。

マスク(クッション部)

毎日使用後に外し、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で優しく手洗いします[50]。

ファンデーションなど汚れが付着しやすい部分は念入りに洗い、洗剤成分が残らないようしっかりすすいでください。

その後、清潔なタオルで水気を拭き取り、陰干しで完全に乾燥させます。毎日洗うことでクッション部分の密着性も保たれ、肌トラブル予防にもなります。

ヘッドギア(ストラップ)

皮脂や汗が染み込むヘッドギアは週に1回程度、マスクと同様に中性洗剤で手洗いしましょう[50]。

洗ったあとは直射日光を避けて陰干しし、しっかり乾燥させてください。洗濯機や乾燥機の使用は生地を傷める可能性があるため避けます。

ホース(チューブ)

ホース内部には水滴や埃が溜まりやすく、放っておくとカビの温床になる恐れがあります[51]。

週に1回程度はホースを本体から外し、中性洗剤を入れたぬるま湯でホース内部をゆすぐように洗浄します[50]。

細長いブラシがあれば中まで軽く擦ると効果的です。洗浄後はホースを吊るすようにして水切りし、内部まで完全に乾燥させましょう[52]。

濡れたまま接続すると雑菌繁殖や機械故障の原因になります。

加湿器タンクの管理方法

CPAP装置に付属の加湿器タンク(チャンバー)は、水を張って空気を加湿する重要なパーツです。加湿器の水は毎日入れ替え、タンクも定期的に洗浄しましょう[53]。

毎日の水交換

就寝前に必ず新しい水を入れます。

水道水で構いませんが、ミネラル分が多いと水垢が付きやすいため気になる場合は浄水や精製水を使っても良いでしょう。

翌朝使用後の残り水は捨て、タンク内を空にして乾燥させます。常に新鮮な水を使うことで衛生を保てます。

週1回程度の洗浄

タンク本体は週に1度、中性洗剤で優しく洗います[50]。

蓋やゴムパッキンが外せる場合は取り外し、隅々まで洗浄してください。

洗剤を十分に洗い流したら水気を拭き、風通しの良い場所で乾かします。

水垢が付いている場合はクエン酸を溶かしたお湯にしばらく浸けてから洗うと落としやすいです。

管理のポイント

タンクにひび割れが生じたり変形が見られる場合、気密性が損なわれて故障の原因になります。

消耗品としてメーカー推奨の頻度で交換するようにしましょう。

また長期間使わない場合でも、水を入れっぱなしにせず必ず空にして乾燥保管してください。

清掃の頻度の目安

CPAP各部位の清掃頻度は上記のとおりですが、まとめると以下が目安となります[50]。

マスク(クッション部)

毎日洗浄(手洗いしてよく乾燥)[50]

ヘッドギア(バンド部)

週1回程度洗浄(手洗い・陰干し)[50]

ホース(チューブ)

週1回程度洗浄(内部を洗剤でゆすぎ洗い・吊るして乾燥)[50]

加湿器タンク

水は毎日交換。タンク本体は週1回程度洗浄[54]

フィルター

機種にもよりますが、再利用可能なフィルターは週1回程度取り外してホコリを落とし、水洗い可能なら洗います[54]。

使い捨てタイプは1〜2ヶ月ごとなどメーカー推奨頻度で交換しましょう。

清掃の際は必ず装置の電源を切り、部品を丁寧に取り扱ってください。きれいに保つことで装置の寿命も延び、何より清潔な空気で快適に治療を続けることができます。

CPAP使用でよくあるトラブルと解決方法

CPAPを使用する中で直面しやすいトラブルと、その対処法を整理しました。困ったときは自己流で対処しようとせず、以下の解決策を試すか、必要に応じて医療機関に相談してください。

空気漏れが気になる場合

症状

マスク装着時に「シューッ」という空気漏れの音がする、目や顔に空気が当たって乾燥する、といった場合。CPAPの空気がマスク周囲から漏れている状態です。

原因と対策

空気漏れは主にマスクのフィット不良が原因です[55]。

マスクのサイズ・種類不適合

マスクが顔に合っていないと隙間ができ漏れます[55]。

自分の顔に合うサイズ・形状のマスクに変更することが根本解決につながります[56]。

医療機関でフィッティングを相談し、必要なら別サイズや他のタイプのマスクを試しましょう。

クッションの劣化

マスクのクッション部分が古く硬化すると密着しづらくなります[55]。

交換できる機種であれば早めに新品クッションに取り替えてください。

ストラップの締め具合

前述のように、緩すぎると漏れ、きつすぎても逆効果です[11]。

適切なテンションで装着し、定期的に状態をチェックしましょう[57]。

特に寝返りでずれた場合は、その都度締め直すなど調整してみてください。

睡眠時の姿勢

横向き寝でマスクが押される、寝相でホースが引っ張られるなどで漏れが生じることもあります[31]。

ホースの取り回しを工夫したり、マスクズレ防止用のクッションを活用するなどして、なるべくマスクに負荷がかからない姿勢を保ちましょう。

空気漏れ自体は多少なら治療効果に大きな支障はありませんが、音が気になったり目が乾く場合は対処が必要です。適切に対処すれば解決できることが多いので、根気強くフィッティングを追求しましょう。

鼻づまりや乾燥の対策

症状

CPAP使用中に鼻が詰まって苦しい、鼻や喉が乾燥して痛い、という状態。

原因

CPAPの送気による乾燥や、もともとの鼻炎・乾燥環境が原因です[41]。また鼻づまりがあると口呼吸になりやすく、口や喉の乾燥も悪化します。

対策

前述の「乾燥対策」「鼻づまりへの対応」と重なりますが、改めて主な対策をまとめます。

加湿器の活用

CPAPの加湿器を使用し、湿度設定を高めにします[42]。

乾燥する季節は部屋にも加湿器を置き、就寝中の湿度を50%程度に維持すると効果的です[22]。

鼻腔のケア

就寝前に生理食塩水の点鼻薬や鼻うがいで鼻腔を潤し、通りを良くしておきましょう[44]。

特にアレルギー性鼻炎のある方は鼻粘膜のコンディションを整えることがCPAP使用感向上につながります。

鼻を温めると血行が良くなり通りが改善するため、蒸しタオルを鼻に当てるのも有効です[58]。

マスクの工夫

鼻づまりがひどい場合は、無理に鼻呼吸をしようとせずフルフェイスマスクに変更し口呼吸できるようにする方法もあります[46]。

あるいは一時的に口テープをやめ、口から空気を取り入れられる状態にしても良いでしょう。

いずれにせよ、鼻の通りが改善するまでは加湿を十分にして乾燥を和らげつつ様子を見てください。

医師への相談

アレルギー性鼻炎や風邪で鼻が詰まっている場合、根本的には鼻の治療を優先すべきこともあります[47]。

鼻炎の治療薬を使用したり、場合によってはCPAPの一時中断も検討します(自己判断で中断せず必ず医師の指示を仰いでください[47])。

鼻の問題が解消すればCPAPも快適に再開できます。

機械音が気になる場合

症状

CPAP装置の作動音やマスクから漏れる音が気になって眠れない。

原因

CPAP本体のモーター音、空気が通る音、あるいは空気漏れ音などが考えられます。

最近の装置そのものは静音性が高く、動作音はかなり小さく抑えられています[59]。

それでも気になる場合は、以下の対策を試しましょう。

空気漏れの解消

前述のとおり、マスクからの空気漏れがあると「シュー」という音が発生します[60]。

まずはマスク装着を調整し、空気漏れ音を減らすことが先決です。

装置の設置場所

CPAP本体を頭から離れた場所に置くだけでも音の感じ方が違います。

床に直置きすると振動音が響くことがあるため、本体はしっかり安定した場所に置きましょう。

低反発マットの上に置くと振動音の吸収に役立ちます。

就寝環境への工夫

耳栓やホワイトノイズ(一定の環境音を流す装置)を利用して、CPAPの音を意識しないようにする工夫もあります。

どうしても音が気になる繊細な方は試してみてください。

より静かな機種の検討

現在レンタルで古い機種を使っている場合、最新の静音モデルへの変更を相談するのも手です。

最近のCPAPは非常に静かで、使用者の半数以上は数週間で音に慣れて気にならなくなったという報告もあります[59]。

時間経過で慣れる可能性も高いので、過度に心配しすぎずまずは数週間様子を見てみることも大切です。

以上のような対策で多くの音の問題は改善できます。それでも眠れないほど気になる場合は医師に相談し、必要なら装置の点検や交換を検討しましょう。

CPAPの使い方に関するよくある質問(FAQ)

最後に、CPAPの使い方や治療中によく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめます。

CPAPで熟睡できないのはなぜですか?

A. CPAP導入直後はマスクや空気の違和感で夜中に目が覚めてしまい、熟睡しづらいことがあります[61][28]。

これは身体が新しい環境に慣れていないためで、個人差はありますが慣れるまで数週間〜数ヶ月かかる場合もあります[28]。

また、マスクの不快感(圧迫感や漏れ音)、鼻や喉の乾燥といった問題が睡眠を妨げている可能性もあります。

対策としては上記で述べたようにマスクフィッティングや加湿調整、ランプ機能の活用などで快適性を上げ、徐々に装着時間を延ばしてみてください。

焦らず継続することで、多くの方は次第に熟睡できるようになります。

CPAPは口を開けて呼吸しても使えますか?

A. 基本的には鼻呼吸で使用することが推奨されています。

口を開けてしまうと鼻マスクの場合は空気が口から漏れて治療効果が減少し、口や喉の乾燥もひどくなります[62]。

どうしても口が開いてしまう方は、口元まで覆うフルフェイスタイプのマスクに変更すれば口呼吸でも治療が可能です[46]。

また、顎を支えるバンド(チンストラップ)を併用して強制的に口を閉じる工夫もあります[45]。

現在鼻マスクをお使いで口呼吸になってしまう方は、まずはチンストラップ等で対策し、それでも難しい場合は主治医に相談してマスク変更を検討してください。

CPAPは1晩に何時間装着すればいいですか?

A. 理想的には就寝から起床まで一晩中装着することが望ましいです。

CPAP療法の効果を十分得るには、「少なくとも1晩に4時間以上を週5日以上使う」ことが目安とされています[63]。

4時間というのは治療の最低ラインで、それ未満だと十分な効果が得られない恐れがあります[64]。

可能な限り寝ている間はずっと付けていただき、途中で外してしまった場合も気付いたらまた付け直すようにしましょう。

深い眠りの時間帯に外してしまうと効果が半減してしまうので[65]、「寝ている間はずっとCPAP」が基本と思ってください。

CPAPを夜中に外してしまうのはなぜですか?

A. 就寝中に無意識のうちにCPAPのマスクを外してしまう方もいます。

主な原因としては以下が考えられます。

マスクの不快感

マスクが顔に合っておらず空気漏れや痛みがあると、眠っている間に無意識に「煩わしいもの」として外してしまうことがあります[29]。

対策は自分に合ったマスクに変更し、正しいフィッティングを行うことです[66]。

設定圧が高すぎる

CPAPの空気圧そのものが苦しく感じて外してしまうケースです[67]。

特に初心者の方は、息を吐く時に圧がかかることで「息苦しい」と感じやすいです[67]。

この場合、ランプ機能や呼気圧低減機能を使ってみたり、医師に相談して圧力設定を調整してもらうといった対応が考えられます。

口や鼻の乾燥・閉塞

口や喉がカラカラに乾いたり、鼻づまりで苦しくて目が覚めて外してしまうことも多いです[68]。

乾燥や鼻づまりへの対策(加湿器の使用、鼻腔ケアなど)を行い、症状を和らげましょう。

心理的ストレス

慣れないマスクや装置に対する無意識のストレスで外してしまう場合もあります。

眠る前のリラックスや、日中に短時間マスク装着の練習をするなどで徐々に順応できます[69]。

これらの対策を講じても改善しない場合は、主治医に状況を説明してください。必要に応じて機器や設定の見直しをしてもらえます。

CPAPがどうしても合わない人はどうすればいいですか?

A. 一部の方はどうしてもCPAPに適応できない(マスクを付けて眠れない、長時間使えない)場合があります。

そのような場合でもすぐに諦めず、以下の手段を検討してください。

マスクや圧力設定の再調整

CPAPが「合わない」と感じる原因の多くはマスク不適合や設定圧による不快感です。

まずは医師や技師に相談して、よりフィットするマスクへの変更[18]や圧力設定の微調整を行い、快適性の向上を図りましょう。

マスクには鼻マスク・フルフェイスマスク・ピロータイプなど様々あり、サイズも豊富です[70]。

ご自身に合うものが見つかれば格段に負担が減る可能性があります。

併用療法・代替療法

どうしてもCPAPそのものが難しい場合、マウスピース療法(口腔内装置)という選択肢もあります[71]。

寝るときにマウスピース状の装置をはめて下顎を前方に出し、気道の閉塞を防ぐ方法です[72]。

軽症〜中等症のSASであれば効果が見込まれるため、専門医に相談してみてください。

そのほか、体位療法(横向き寝の工夫)や減量、鼻炎の治療など、SASを改善する生活習慣の見直しも有効です[73][74]。

耳鼻科的治療や手術

稀なケースですが、重度の鼻中隔湾曲症や扁桃肥大などがある場合、それらを治療・手術することで呼吸が通りやすくなり、CPAPに頼らずに済む可能性もあります。

睡眠専門医や耳鼻咽喉科医と相談し、総合的にベストな治療法を検討しましょう。

いずれにせよ、「CPAPが合わない=治療を諦める」ではありません。主治医とよく話し合い、最適な方策を見つけてください。

CPAP使用中に苦しくなるのはなぜですか?

A. CPAP使用中に「息苦しい」「圧迫感で苦しい」と感じる場合、主な原因は空気の圧力に対する生体の慣れです。

特に治療開始直後は、一定の圧力で空気が送り込まれるため息を吐きにくく感じ、「呼吸が苦しい」となることがあります[67]。

また、鼻づまりがあると吸気も吐くのも辛く感じるでしょう。対策は先述の「息苦しさを和らげる方法」を参照してください。

ランプ機能で徐々に圧を上げる、呼気減圧機能を使う、鼻閉を改善する、といった方法で多くの場合は軽減します。

それでも耐え難い苦しさを感じる場合は圧力設定が適切でない可能性がありますので、遠慮なく医師に相談しましょう[38]。

自己判断で装置を外してしまう前に、設定変更などで快適さを追求することが大切です。

CPAPの圧力は自動で調節できますか?

A. はい、一部のCPAP装置には自動調節機能(APAP機能)があります。

通常の「固定圧CPAP」は設定された一定圧を送り続けますが、自動CPAP(APAP: Auto-Adjusting Positive Airway Pressure)は患者さんの呼吸状態に合わせてリアルタイムに圧力を自動調整します[75]。

例えば、睡眠中に無呼吸が出現しそうになると圧力を上げ、安定しているときは圧力を下げる、といった制御が行われます[76]。

自動CPAPを用いることで、必要最低限の圧力で無呼吸を防げるため平均圧が下がり、快適性が高まる利点があります[77]。

ただし、どんな機器でも自動というわけではなく、医師が処方時に機種を選択します。

手持ちのCPAPが自動調節対応か不明な場合は、取扱説明書を見るか主治医に確認してみてください。

CPAPの圧の正常値はいくつですか?

A. CPAP治療で設定される圧力(陽圧値)は患者さんによって異なり、一概に「正常値」があるわけではありません。

適切な圧力値は睡眠検査(CPAPの圧検査や簡易モニター)で決定され、無呼吸や低呼吸を防げる最小限の圧力が処方されます。

一般的な治療圧はだいたい5~15 cmH2O程度の範囲に収まりますが、軽症の方では6cmH2O前後、重症の方では15cmH2O以上が必要になることもあります。

つまり人によって適正圧は異なるため、自分に処方された圧力が適正であればそれが「その人にとっての正常値」と言えます。

逆に言えば、自己判断で圧力を変更するのは非常に危険です[78]。

必ず医師の指示通りの圧力で使用し、不都合があれば医師に相談して調整してもらいましょう。

CPAPで息苦しいと感じるときの対策はありますか?

A. はい、息苦しさを感じるときは前述の工夫を試してみてください。

具体的にはランプ機能でゆっくり圧力を上げるようにしたり[35]、呼気時減圧機能を使って息を吐きやすくする、鼻呼吸を意識してゆっくり深呼吸する[27]などです。

それでも改善しない場合は圧力設定そのものが適切でない可能性もありますので、我慢せず医師に相談しましょう[38]。

適正な圧力であれば、本来CPAPで息苦しくなることは徐々に無くなっていくはずです。

また、どうしても慣れない最初の頃は日中にマスクを付けて呼吸練習をするなど、時間をかけて順応する工夫も有効です[69]。

CPAP使用中のAHIはいくつが目安ですか?

A. AHI(無呼吸低呼吸指数)とは1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数で、SASの重症度や治療効果を示す指標です。

CPAP治療中はAHIを5未満に維持することが目標とされています[79]。

正常な人のAHIも5未満ですので、CPAPでしっかり無呼吸が抑制できていればAHIは5未満に下がります[80]。

AHIが5未満なら「治療は十分効果を発揮している」と言えます。

ただし、CPAPのメーカー簡易計測によるAHI表示は目安であり、多少の誤差もありえます。

明らかにAHIが高いまま(例えば10以上)であれば治療効果が不十分か設定の見直しが必要な可能性がありますので、医師に報告してください。

CPAPで鼻が詰まった時はどうしたらいいですか?

A. CPAP使用中に鼻づまりを感じたら、まず加湿レベルを上げてみることをお勧めします[42]。

湿度を高めると鼻粘膜が潤い、通りが良くなることがあります。それでもダメな場合は、一度マスクを外して鼻をかみ、必要なら点鼻薬(市販の鼻詰まりスプレーなど)を使って鼻腔を広げましょう[44]。

就寝前であれば蒸気吸入や鼻うがいで鼻の通りを良くしてから再度装着すると楽になる場合があります[44]。

慢性的な鼻づまりがある方は、耳鼻科で根本治療を受けるのも一策です。

なお風邪などで一時的に鼻詰まりがひどい場合、無理にCPAPを続けず医師の指示のもとで一時中断することもあります[47]。

その際も自己判断で止めるのではなく、必ず主治医に相談して指示を仰いでください。鼻が通ったらまたCPAPを再開し、治療を続けましょう。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合はオンライン診療へ

「いびきがひどい」「夜間に呼吸が止まっていると指摘された」「日中の強い眠気に悩んでいる」といった方は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります[81]。

放置すると高血圧や心疾患のリスクにもつながるため、心当たりがあれば早めに医療機関で検査・治療を受けることが大切です。

森下駅前クリニックでは、忙しくて通院が難しい方や遠方の方でも受診できるようオンライン診療を実施しています[81][82]。

スマートフォン一つで自宅にいながら医師の診察を受けられ、睡眠時無呼吸症候群の簡易検査キットの送付やCPAP機器の自宅配送も行っております[83]。

オンラインで診断から治療開始まで完結し、公的医療保険も適用されますので経済的負担も通常診療と変わりません[84]。

もしSASが疑われる方は、ぜひ当院のオンライン診療をご活用ください。

24時間いつでも予約可能で[85]、対面診療と同等の診察・サポートを受けられます。

ご自宅で安心して検査・治療を始めましょう。詳しくは当院ホームページの「オンライン診療」の案内ページをご覧いただき、気軽にお問い合わせください。

SASの適切な治療で、いびきのない快適な睡眠と健康な毎日を取り戻しましょう。

睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく

睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。

治療

検査

予防

合併症

症状

原因

傾向

疑い

引用文献

[1] [2] [3] [16] [70] [71] [72] 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは? | 森下駅前クリニック

https://morishitaekimae.com/006-2/

[4] [5] [6] [7] [8] [9] [14] [19] [20] [21] [23] [24] [25] [26] [30] [31] [39] [42] [44] [45] [46] [51] [55] [56] [57] [58] [62] [73] [74] 睡眠時無呼吸症候群患者のためのCPAP機器の使い方と注意点 – 神戸きしだクリニック(神戸市中央区)

https://kobe-kishida-clinic.com/respiratory-system/sleep-apnea-syndrome/sas-cpap-usage-caution/

[10] [13] [15] [22] [27] [28] [34] [36] [37] [38] [41] [43] [61] 快適なCPAP治療へのポイント | CPAP Support | フクダ電子

https://www.fukuda.co.jp/cpap_support/point/

[11] [12] [17] [29] [32] [33] [63] [64] [66] [67] [68] CPAPを途中で外してしまう方へ|原因と解決策を専門医が徹底解説 | 森下駅前クリニック

https://morishitaekimae.com/080/

[18] [35] [40] [47] [48] [49] [50] [52] [53] [54] [59] [60] [69] [75] [76] [77] [78] CPAPの適切な圧力設定とは?正しい使い方と調整のポイント – 神戸きしだクリニック(神戸市中央区)

https://kobe-kishida-clinic.com/respiratory-system/sleep-apnea-syndrome/sas-cpap-pressure-setting-guide/

[65] CPAPの効果はいつから実感?効果が出るまでの期間と「効果ない …

https://morishitaekimae.com/078/

[79] CPAPとAHIの関係性|治療による無呼吸指数の変化と目標値 – 神戸きしだクリニック(神戸市中央区)

https://kobe-kishida-clinic.com/respiratory-system/sleep-apnea-syndrome/sas-cpap-ahi-relationship-treatment-goals/

[80] CPAPレポートの見方を解説!レポートで分かる睡眠時無呼吸症候群 …

https://hitomiru-clinic.com/blog/post-1432/

[81] [82] [83] [84] [85] オンライン診療とは | 森下駅前クリニック

https://morishitaekimae.com/online/

©2024 - 森下駅前クリニック

日付: 2025年10月6日 カテゴリ:CPAP and tagged CPAP, 使い方