睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?どんな病気かやさしく解説

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に呼吸が何度も止まってしまう病気です。

この呼吸停止(無呼吸)が一晩に何十回、時には何百回も繰り返されることがあります[1]。

無呼吸が10秒以上続き、それが1時間あたり5回以上、または7時間の睡眠中に30回以上発生する場合に診断されます[2]。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)には主に「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」と「中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)」の2種類があります。

日本では成人の約3〜7%がOSASを持つと推定されており、特に中高年の男性に多く見られます[3]。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の患者さんは質の良い睡眠が得られないため、日中の強い眠気や疲労感を感じ、集中力低下や記憶力の問題を抱えることがあります。

長期間放置すると、高血圧や心臓病、脳卒中などの深刻な健康問題のリスクが高まります[4]。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで

保険適用

症状チェック|こんな症状がある人は要注意

睡眠時無呼吸症候群には特徴的な症状があります。

ご自身やご家族に以下の症状が見られる場合は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を考慮する必要があります:

- 夜間の症状:

- いびきが大きく、時々途切れる[5]

- 睡眠中に呼吸が止まる(家族に指摘されることが多い)

- 息苦しさで目が覚める

- 夜間の頻尿

- 寝汗がひどい

- 日中の症状:

- 起床時の頭痛

- 日中の過度な眠気[6]

- 集中力や記憶力の低下

- イライラや抑うつ感

- 疲労感が取れない

特に、大きないびきと日中の強い眠気の組み合わせは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重要な警告サインです[7]。

また、肥満(BMI 25以上)、首が太い、顎が小さいなどの身体的特徴がある方も注意が必要です。

当院では、詳細な症状評価のためのESS(エプワース眠気尺度)質問票を用いた評価も行っています。

睡眠に関する不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

関連記事

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の症状をわかりやすく解説!自分でできる症状チェックリスト付き

睡眠時無呼吸症候群が日中に及ぼす影響とは?原因から治療まで徹底解説

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因と病気の種類

閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)

OSASは最も一般的なタイプで、睡眠中に上気道(喉の奥)が物理的に狭くなったり塞がったりすることで発生します[8]。

主な原因と危険因子には:

- 解剖学的要因:扁桃肥大、小顎症、舌が大きい、口蓋垂が長い

- 肥満:特に内臓脂肪型肥満[9]

- 加齢:筋肉の緊張低下により上気道が閉塞しやすくなる

- 生活習慣:アルコール摂取、睡眠薬の使用、喫煙

- 遺伝的要因:家族歴が関連する場合もある

中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)

CSASは比較的まれで、脳から呼吸筋への信号伝達の問題によって生じます[10]。

主な原因には:

- 心不全などの心臓疾患

- 脳卒中後遺症

- 脳幹の障害

- 特定の薬物(オピオイド系鎮痛薬など)の使用

複合性睡眠時無呼吸症候群

閉塞性と中枢性の特徴を併せ持つタイプもあります。

特に、CPAP治療を開始した後に中枢性の要素が顕在化することがあります[11]。

放置はNG!関連する病気とリスク

睡眠時無呼吸症候群を放置することは、様々な健康リスクを高めます。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)により引き起こされる慢性的な低酸素状態と睡眠の質の低下は、以下のような合併症のリスクを増大させます:

循環器系への影響

- 高血圧:睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者の約50%に高血圧が見られます[12]

- 心不全:無呼吸による低酸素状態が心臓に負担をかけます

- 不整脈:特に心房細動のリスクが2〜4倍に増加[13]

- 冠動脈疾患:心筋梗塞のリスクが増加

関連記事

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は高血圧になりやすい?合併症やリスク、患者の特徴、治療方法を解説

睡眠時無呼吸症候群(SAS)と心不全の関係とは?早期治療が命を救う理由

代謝系への影響

- 2型糖尿病:インスリン抵抗性の悪化[14]

- 脂質異常症:コレステロール値の上昇

- メタボリックシンドローム:睡眠時無呼吸症候群(SAS)との強い関連性が示されています

神経系への影響

- 脳卒中:中等度から重度の睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者では脳卒中リスクが2〜3倍[15]

- 認知機能低下:記憶力や判断力の低下

- うつ病や不安障害:精神的健康への悪影響

関連記事

睡眠時無呼吸症候群(SAS)が重症化すると死亡する?原因や生存率・寿命について解説

日常生活への影響

- 交通事故:睡眠時無呼吸症候群(SAS)患者の交通事故リスクは2〜7倍[16]

- 仕事の生産性低下:集中力や判断力の低下による

- 生活の質の全般的な低下

これらのリスクは、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重症度と相関しており、適切な治療によって多くの合併症を予防または改善することができます[17]。

早期発見・早期治療が非常に重要です。

関連記事

睡眠時無呼吸症候群(SAS)が重症化したときの症状と日常生活への影響

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで

保険適用

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の調べ方・検査方法

睡眠時無呼吸症候群の診断には、段階的なアプローチが取られます:

初期評価

- 問診:睡眠の質、日中の眠気、いびきなどの症状について詳しくお聞きします

- 身体検査:BMI、血圧、上気道の評価など

- 質問票評価:エプワース眠気尺度(Epworth sleepiness Scale:ESS)などを用いた自覚症状の評価[18]

睡眠検査

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の確定診断には睡眠検査が必要です。主に以下の2種類があります:

- 簡易型睡眠ポリグラフ検査(簡易PSG)

- 自宅で行える検査

- 酸素飽和度、気流、呼吸運動、体位、脈拍などを測定

- 最初のスクリーニングとして広く使用されています[19]

- 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)

- 専門施設で一晩かけて行う精密検査 ※※自宅検査可能な機器もあり。

- 脳波、眼球運動、筋電図なども含めた詳細な評価が可能

- 重症例や診断が難しい場合に実施[20]

検査で評価される主な指標

- 無呼吸低呼吸指数(AHI):1時間あたりの無呼吸と低呼吸の回数

- 軽症:5 ≤ AHI < 15

- 中等症:15 ≤ AHI < 30

- 重症:AHI ≥ 30 [21]

- 酸素飽和度低下指数(ODI):1時間あたり酸素飽和度が3%以上低下する回数

- 最低酸素飽和度:睡眠中の最も低い酸素飽和度

当院では、症状や状況に応じて適切な検査をご案内しています。

簡易検査は自宅で手軽に行えるため、まずはこちらからスタートすることが多いです。

関連記事

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法|保険適用も可能

睡眠時無呼吸症候群の治療には、重症度や原因に応じていくつかのアプローチがあります。

多くの治療法は健康保険が適用されます。

生活習慣の改善

- 減量:肥満がある場合、体重の5-10%減量でもAHIが20-50%改善することがあります[22]

- 睡眠姿勢の工夫:側臥位での睡眠を促す方法(体位療法)

- アルコール・睡眠薬の制限:就寝前の摂取を控える

- 禁煙:喫煙は上気道の炎症を悪化させます

関連記事

睡眠時無呼吸症候群(SAS)はダイエットで治る・改善する?減量の目安や効果的なダイエット方法

睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!

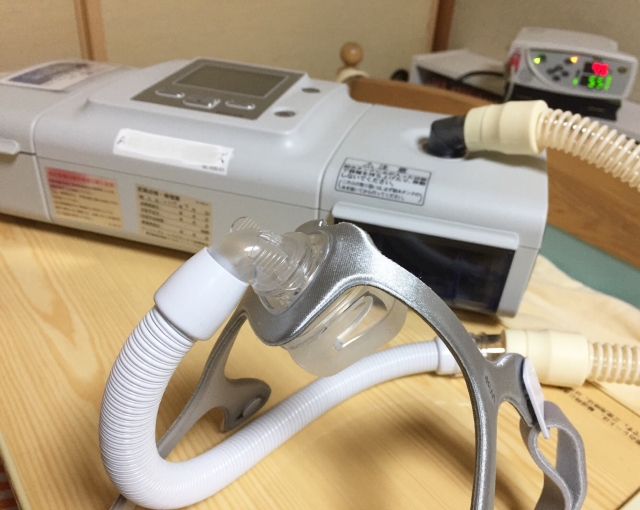

持続陽圧呼吸療法(CPAP)

CPAPは中等症から重症のOSASに対する第一選択治療です。

マスクを通じて気道に適切な圧力の空気を送り、気道の閉塞を防ぎます[23]。

- 効果:適切に使用すれば、ほぼ全ての無呼吸・低呼吸を解消

- 保険適用:終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)でAHI 20以上(簡易PSG検査では40以上)、または日中の強い眠気や合併症がある場合はAHI 5以上で保険適用

- 治療管理:定期的な通院と機器データの確認が必要

関連記事

口腔内装置(マウスピース)

軽症から中等症のOSAS、またはCPAPに不耐性の方に適しています。

- 作用機序:下顎を前方に固定し、気道空間を確保

- 効果:AHIを平均50%程度改善[24]

- 保険適用:歯科医院での製作・調整に保険が適用されます

関連記事

手術療法

解剖学的異常が明らかな場合に考慮されます。

- 口蓋垂軟口蓋咽頭形成術:軟口蓋や口蓋垂の過剰組織を切除

- 扁桃摘出術:扁桃肥大がある場合

- 上下顎前方移動術:顎の形態異常が主因の場合[25]

関連記事

睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説

その他の治療法

- 舌下神経刺激療法:特殊な埋め込み装置で舌の筋肉を刺激

- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療:原疾患(心不全など)の治療や適応性サーボ換気療法

治療法の選択は、症状の重症度、検査結果、患者さんの希望や生活状況などを総合的に考慮して行います。

当院では一人ひとりに合った最適な治療プランをご提案しています。

関連記事

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の疑いがある場合はオンライン診療へ

睡眠時無呼吸症候群は早期発見・早期治療が重要です。

この記事でご紹介したような症状—大きないびき、日中の強い眠気、睡眠中の呼吸停止—が心当たりある方は、ぜひ一度ご相談ください。

森下駅前クリニックでは、SASの診察・検査に対応したオンライン診療を行っています。

自宅からスマートフォンやパソコンで専門医に相談でき、必要に応じて簡易睡眠検査機器を宅配で受け取って自宅で測定が可能です。

24時間予約を受け付けているため、隙間時間で受診しやすいメリットがあります。

SASは適切に治療すれば、眠気が改善し、事故や合併症のリスクを大幅に減らすことができる病気です。

睡眠時無呼吸症候群かな?と思ったら、まずはお気軽に森下駅前クリニックのオンライン診療をご利用ください。

私たち専門医が、一人ひとりに合った最適な検査・治療プランをご提案し、快適な睡眠と健康な生活を取り戻すお手伝いをいたします。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は森下駅前クリニックまで

保険適用

睡眠時無呼吸症候群をもっと詳しく

睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、さらに詳しく知りたい方は各記事をご確認ください。治療

- 睡眠時無呼吸症候群のCPAP(シーパップ)治療とは?

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療方法 | 改善するための治し方・対処法

- 睡眠時無呼吸症候群の方が使える睡眠薬・睡眠導入薬は?

- 睡眠時無呼吸症候群は手術するべき?手術の種類や費用、リスク、おすすめの治療法をやさしく解説

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の機器(CPAP)はレンタルできる?費用やレンタル方法を解説します

検査

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は何科を受診すればいい?

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査入院とは?治すには入院が必要なの?

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査・治療には健康保険はおりる?適用されるの?

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査費用と治療費用 | 保険は適用される?

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査について解説!少しでも疑ったらまずは検査から!

- 睡眠時無呼吸症候群のAHI(無呼吸低呼吸指数)とは?

予防

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)は治るのか | 自分でできる対策から治療法まで解説

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を治す筋トレは?体を鍛えたら治る?

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)におすすめの寝方を紹介!ちょっとしたことでさらに効果を高める工夫も!

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の対策 | 生活習慣を改善することで予防をしよう

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防と対策は食事から!食べ物を見直すことから始めよう

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の予防は枕を見直すべき!ポイントや注意点、おすすめの寝方を紹介

合併症

症状

原因

傾向

疑い

参考文献

[1] Benjafield AV, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med. 2019;7(8):687-698.

[2] AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, Version 2.6. American Academy of Sleep Medicine, 2020.

[3] Chin K, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in Japanese patients with obesity. Respirology. 2018;23(6):579-586.

[4] Javaheri S, et al. Sleep Apnea: Types, Mechanisms, and Clinical Cardiovascular Consequences. J Am Coll Cardiol. 2017;69(7):841-858.

[5] Young T, et al. The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. N Engl J Med. 1993;328(17):1230-1235.

[6] Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale. Sleep. 1991;14(6):540-545.

[7] Nagappa M, et al. Validation of the STOP-Bang Questionnaire as a Screening Tool for Obstructive Sleep Apnea among Different Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015;10(12):e0143697.

[8] Eckert DJ, et al. Pathophysiology of Adult Obstructive Sleep Apnea. Proc Am Thorac Soc. 2008;5(2):144-153.

[9] Romero-Corral A, et al. Interactions between obesity and obstructive sleep apnea: implications for treatment. Chest. 2010;137(3):711-719.

[10] Eckert DJ, et al. Central sleep apnea: Pathophysiology and treatment. Chest. 2007;131(2):595-607.

[11] Javaheri S, et al. Central Sleep Apnea. Compr Physiol. 2019;9(4):1022-1066.

[12] Peppard PE, et al. Prospective study of the association between sleep-disordered breathing and hypertension. N Engl J Med. 2000;342(19):1378-1384.

[13] Gami AS, et al. Obstructive sleep apnea, obesity, and the risk of incident atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2007;49(5):565-571.

[14] Ip MS, et al. Obstructive sleep apnea is independently associated with insulin resistance. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(5):670-676.

[15] Yaggi HK, et al. Obstructive sleep apnea as a risk factor for stroke and death. N Engl J Med. 2005;353(19):2034-2041.

[16] Tregear S, et al. Obstructive sleep apnea and risk of motor vehicle crash: systematic review and meta-analysis. J Clin Sleep Med. 2009;5(6):573-581.

[17] Marin JM, et al. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. Lancet. 2005;365(9464):1046-1053.

[18] Kapur VK, et al. Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult Obstructive Sleep Apnea: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479-504.

[19] Collop NA, et al. Clinical guidelines for the use of unattended portable monitors in the diagnosis of obstructive sleep apnea in adult patients. J Clin Sleep Med. 2007;3(7):737-747.

[20] Berry RB, et al. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications, Version 2.6. American Academy of Sleep Medicine, 2020.

[21] Sleep-related breathing disorders in adults: recommendations for syndrome definition and measurement techniques in clinical research. The Report of an American Academy of Sleep Medicine Task Force. Sleep. 1999;22(5):667-689.

[22] Anandam A, et al. Effects of dietary weight loss on obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Sleep Breath. 2013;17(1):227-234.

[23] Patil SP, et al. Treatment of Adult Obstructive Sleep Apnea with Positive Airway Pressure: An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline. J Clin Sleep Med. 2019;15(2):335-343.

[24] Ramar K, et al. Clinical Practice Guideline for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring with Oral Appliance Therapy: An Update for 2015. J Clin Sleep Med. 2015;11(7):773-827.

[25] Caples SM, et al. Surgical modifications of the upper airway for obstructive sleep apnea in adults: a systematic review and meta-analysis. Sleep. 2010;33(10):1396-1407.